La fine della pandemia prometteva che l’aria sarebbe cambiata, meno viziata dai miasmi del passato. Invece tira aria di restaurazione. Sembra che i giovani siano minori, non perché più piccoli, ma perché “minus”, cioè meno dotati, meno dotati di noi adulti. Dove inizi e dove finisca la minore dotazione è tutto da stabilire. Intanto Frida Bollani Magoni a soli sedici anni suona la sua interpretazione dell’inno d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica e il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, rivendica il voto ai sedicenni.

Eppure c’è sempre qualche adulto che sente il bisogno di dare una qualche lezione ai giovani, perché i loro modi di essere non combaciano con la sua cultura, con i modelli comportamentali introiettati. Così Chiara Saraceno concorda con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Milano che con circolare interna ha dettato il dress code a cui si devono attenere le sue studentesse e i suoi studenti.

Perché l’abito fa il monaco, ogni luogo ha il suo abbigliamento, in particolare le istituzioni come la scuola. Secondo la sociologa i giovani devono essere educati al rispetto che si deve ai professori e all’ambiente scolastico, e questo rispetto passa prima di tutto attraverso a come ti vesti. Pretendere di insegnare questo rispetto puzza sempre di accusa, di punitivismo nei confronti dei minori, preoccupa perché denuncia le frustrazioni che nascono da un senso di impotenza comunicativa con i giovani, vuoto che si pensa di colmare dettando le regole, le norme, i principi di normalità a cui attenersi, gli unici accettati per essere ammessi nei santuari del sapere. Come ti devi regolare se vuoi vivere in un mondo in cui ci sono anche gli adulti con le loro pretese. Puzzano di rivincita sui patimenti subiti negli anni della propria adolescenza per via dei soprusi del mondo adulto. Semmai si condannano quei soprusi, ma non il rispetto di quelle, che nonostante la rivoluzione dei costumi, si continua a considerare buone regole, abitudini da inculcare, la buona educazione del tempo che fu. Le ragazze acqua e sapone e grembiule nero, i ragazzi giacca, cravatta, scarpe lucide e capelli corti. Pensavamo di essere riusciti ad andare oltre, ma pare che ora si esageri ed è dunque necessario tirare il freno. Spuntano le mutande dai jeans, alcune magliette e braghe pare lascino trasparire troppo del giovane corpo che le indossa, poi ora ci sono i piercing, che sono ammessi solo se all’orecchio, per non parlare dei tatuaggi, delle scritte insidiose su magliette e felpe. Poi la scuola non è una spiaggia, niente infradito e occhiali da sole, a meno che lo ordini il medico.

Se si consultano i siti delle scuole nostrane, come quelle del mondo, i dress code sembrano copiati gli uni dagli altri. Dunque milioni di studenti dagli Usa all’Arabia, dall’Europa all’Australia hanno bisogno di essere educati all’abbigliamento, cosa è consono e cosa non lo è a seconda dei luoghi, a partire dalla scuola. Qualcuno l’ha risolto da tempo con le divise del college, che pure inculcano un senso di appartenenza e di identità, altri restano affezionati al grembiule delle elementari con nastro rosa per le bimbe e azzurro per i bimbi, addirittura l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Milano indica ai genitori dove andarli a comprare, in modo da essere sicuri di rispettare il dress code della scuola.

Siamo sempre alla solita questione, quando l’istituzione non sa accogliere e dialogare, creare un clima di parità e di intesa nel rispetto delle differenze si ricorre a proibire, a scrivere regole e catechismi, anziché contaminarsi, capirsi reciprocamente, assegnare valore ai luoghi e a quello che in quei luoghi si fa e si vive insieme. Non accade in famiglia, non accade a scuola e la scorciatoia che solleva gli adulti da ogni responsabilità è scaricare sulle spalle dei giovani un bel dress code in nome dell’autorità degli adulti e dell’inviolabilità sacra dell’istituzione.

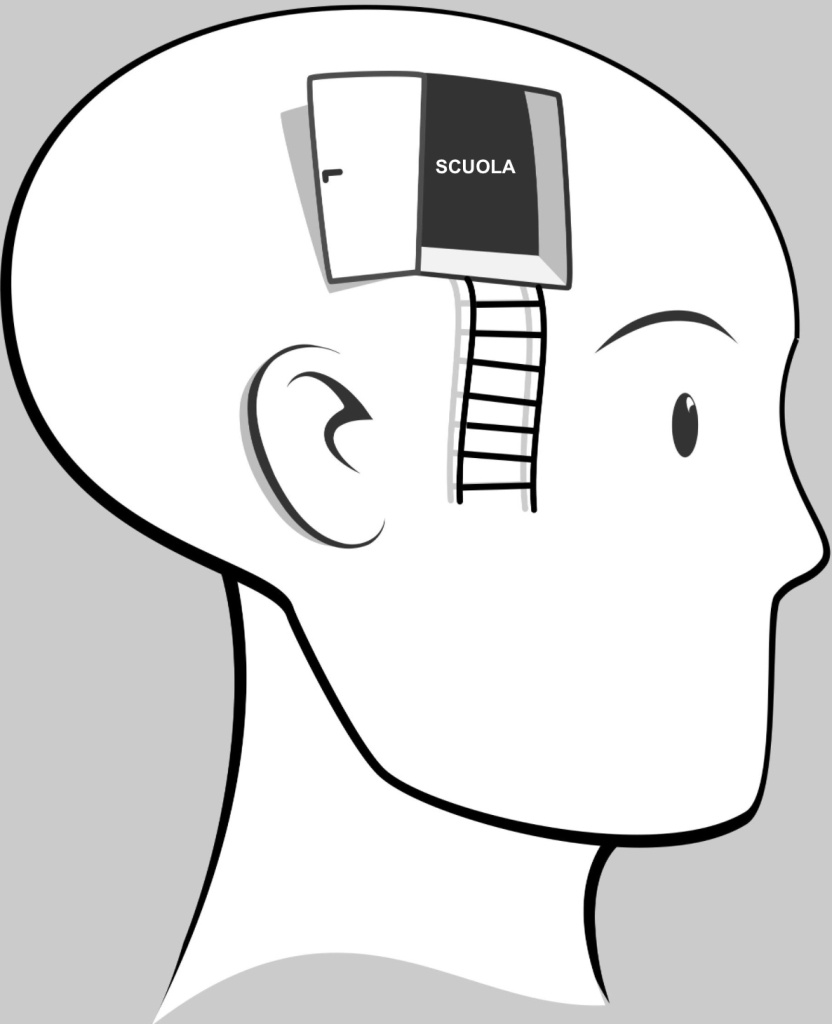

Il problema è che abbigliarsi è un’esigenza e un’arte, è l’arte dell’identificazione, del ritrovare se stessi, dell’interpretare la vita, del comunicare il proprio tempo, il proprio mondo e se la scuola è luogo di socializzazione, e come tale viene vissuto, la socializzazione ha le sue regole e i suoi codici. E se una generazione ha un suo linguaggio perché dovrebbe lasciarlo fuori dalla porta della classe, lasciare una parte di sé fuori dalla scuola, essere a scuola sempre dimezzati. Così la scuola non è la vita, è una para-esistenza, quello che puoi indossare per strada, in famiglia, quando incontri i tuoi amici non va bene, può dare scandalo, distrarre l’attenzione dalle lezioni e dai compiti scolastici, può indurre pensieri carnali, attrazioni sessuali. Ma dove sta tutto questo se non nella mente patologicamente sospettosa di qualche adulto?

L’ossessione del dress code ha accompagnato anche la didattica a distanza, nel sospetto che qualche studente sotto il mezzobusto della webcam indossasse i pantaloni del pigiama, bermuda e le detestate infradito, una imperdonabile mancanza di rispetto nei confronti dell’istituzione seppure virtuale, perpetrata per di più clandestinamente. Il sospetto è che gli insegnanti non siano stati da meno.

A leggere Week Education, rivista statunitense online, si scopre che durante la pandemia la maggior parte degli insegnanti impegnati nella Dad ha vissuto come un vantaggio, in un periodo particolarmente stressante, potersi disinteressare dell’abbigliamento dalla cintola in giù. Ora per ridurre lo stress dovuto alla ripresa della didattica in presenza agli insegnanti di un distretto scolastico del Missouri è stato consentito di continuare a vestirsi in modo casual.

Negli Usa i codici di abbigliamento degli insegnanti non sono una novità. Un contratto dei dipendenti della Ohio Education Association, datato 1923 e rivolto esclusivamente alle insegnanti vietava i colori vivaci o di tingersi i capelli, richiedeva di indossare “almeno due sottovesti” e abiti non più di due pollici sopra la caviglia. I tempi sono cambiati ma non mancano i ritorni di fiamma.

Nel 2018, We Are Teachers ha compilato un codice di abbigliamento per insegnanti con quattordici regole, tra le quali il divieto di indossare jeans e scarpe da ginnastica.

Fortunatamente a calare il sipario sulla assurdità di tutto questo ci hanno pensato gli insegnanti spagnoli del movimento “La Ropa non Tiene Genero”.

Dal 2020 sempre più alto si è fatto il numero dei docenti che hanno scelto di accantonare l’uso dei pantaloni in classe durante le lezioni per combattere gli stereotipi di genere e per sostenere Mikel Gómez, lo studente cacciato da scuola per essersi recato in aula con una gonna.

Invece noi siamo il paese in cui, mentre in parlamento si discute il disegno di legge Zan contro pregiudizi e stereotipi di genere, ci si preoccupa di come le nostre studentesse e i nostri studenti si vestono per andare a scuola, senza rendersi conto di quanto rasentiamo il ridicolo e che le circolari sull’abbigliamento a scuola meriterebbero di essere sepolte da una solenne risata.

Considerate le statistiche relative all’abbandono scolastico, sarei tentato di suggerire ai presidi di usare lo slogan: “A scuola come ti pare purché tu ci venga per imparare”.

L’impressione però è che a scuola tiri una brutta aria, un’aria di reazione e di ostilità nei confronti dei giovani, allarma il post di un docente su Facebook che esalta il suo consiglio di classe perché allo scrutinio di fine anno su 25 alunni ne ha promossi solo quattro, tutti gli altri respinti o con il giudizio sospeso. Inquietante perché quel docente anziché inorgoglirsi dovrebbe preoccuparsi seriamente del fallimento professionale suo e di un’intero consiglio di classe.

Dovremmo essere vicini ai nostri giovani, invece crescono gli atteggiamenti pedagogicamente punitivi, che celano sempre frustrazioni e un patologico bisogno di rivincita.

“Cambiamo strada” è il titolo dell’ultimo libro del filosofo francese Edgar Morin, nello stesso tempo un invito. Ci avverte del pericolo di un grande processo regressivo che viene da lontano, ancora prima della crisi del virus e che si accentuerà nel post-epidemia. Il timore più grande è che questo processo regressivo, già in corso nel primo ventennio di questo secolo, possa avere varcato anche le porte delle nostre scuole.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.