Se sono povero di parole anche il mio pensiero sarà povero, se le parole sono sempre le stesse anche il mio pensiero sarà sempre lo stesso.

Ci mancano le parole per immaginare un mondo nuovo e rischiamo di usare solo quelle vecchie che appartengono a un mondo che non c’è più.

Per chi guarda al passato e sogna una sua restaurazione questo non costituisce un problema perché il vocabolario che gli serve è sempre lo stesso.

Contrapporre alla riproposizione di quel passato le parole che possediamo da sempre è come cadere nella trappola, oltre a rilevare la debolezza del nostro pensiero ormai usurato dal tempo.

È quello che ci accade nella comunicazione pubblica per cui ci facciamo catturare dalle parole che ci sono famigliari e diffidiamo dei linguaggi che ci sembrano stranieri.

E soprattutto sono lingue straniere quelle che provengono da mondi che ancora non ci sono e che non ci saranno mai se nessuno si assumerà l’ardire di iniziare a gettare le fondamenta per costruirli.

Un mondo che attende di essere costruito di nuovo è quello della scuola che non c’è. Mentre tutti bombardano l’edificio vetusto d’oltre un secolo, c’è chi pensa di ricostruirlo a immagine di come era e di come è sempre stato.

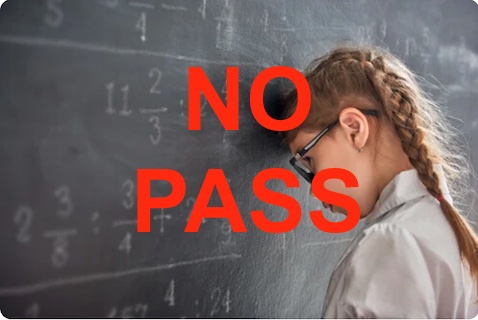

Allora se c’è chi pensa che la scuola deve selezionare, deve bocciare e in questo fa consistere il merito, semmai trovando d’accordo ampia parte di un pensiero pubblico immiserito dalle parole, che crede che chi non si impegna non merita di essere aiutato e quindi va sanzionato, caschiamo nell’inganno del moralismo per cui un furto è sempre un furto anche se rubi per fame.

Allora non è che i vessilliferi del merito li sconfiggi contrapponendogli l’articolo 3 della nostra Costituzione, perché il problema non sta nella selezione, nel merito e nelle bocciature, ma nel mantenere nel secolo nuovo un sistema formativo forse buono per il passato ma non per il futuro dei nostri giovani.

È la morte del futuro che continuamente ci viene proposta e da questa logica non possiamo farci irretire.

Non è più accettabile fornire ossigeno a un sistema formativo che è nato per selezionare anziché per promuovere, anziché stare accanto alla persona che cresce per sostenerla, accompagnarla, sorreggerla, sollevarla quando cade, assisterla quando si ferma, accelerare il passo quando riprende a correre. Ma occorre avercele queste parole nel cervello e averle strettamente connesse con l’idea di scuola e di istruzione, in modo che si accendano automaticamente quando la mente entra in questo campo semantico.

Lo scandalo non è che il Ministero ora si chiami dell’Istruzione e del Merito, ma perché non sia stato intitolato invece “Ministero della Conoscenza e dell’Istruzione Permanente” come avrebbe dovuto essere stato fatto da tempo, al momento del nostro ingresso nel secolo della Conoscenza.

C’erano queste parole nel pensiero delle forze progressiste e di sinistra? No, non c’erano. Allora non urliamo allo scandalo, perché lo scandalo è l’assenza di una cultura dell’istruzione nel nostro paese che non sia la brutta copia del ‘900 e che guardi al futuro.

L’Unesco ha lanciato l’allarme: è urgente un nuovo patto formativo, ma nessuno ne parla e ne ha parlato.

Un ribaltamento della nostra piramide scolastica, un protagonismo sociale, politico e culturale degli insegnanti come lavoratori della cultura. E dove sono da noi gli insegnanti lavoratori della cultura, della cultura del paese, quella che sta dentro e fuori dalle scuole?

Nessuna delle forze politiche in campo nella contesa elettorale si è ricordata che viviamo nel secolo della Conoscenza e che la Conoscenza è la grande sfida del nostro secolo, a partire dalla realizzazione dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. La centralità dell’istruzione permanente e del ruolo delle amministrazioni pubbliche, a partire dal governo e dagli enti locali, per la sua realizzazione, mai citata nel discorso di insediamento alle Camere dalla Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma nessuna delle forze politiche sedute alle Camere l’ha notato.

“L’istruzione è anche un’espressione d’amore per i bambini e i giovani, che dobbiamo sapere accogliere nella società offrendo loro, senza alcuna riserva, il posto che appartiene loro di diritto: un posto nel sistema educativo, ovviamente, ma anche nella famiglia, nella comunità locale, e nella nazione.”

Queste sono le parole da contrapporre ad una sistema scolastico che, a prescindere dal fatto che si enfatizzi sulla parola “merito”, è nato per produrre una selezione sociale e che nella sue strutture portanti ancora seleziona, nel XXI° secolo, tra liceo classico e istituti professionali, senza scandalo per alcuno, neppure i buon pensanti di sinistra che di fronte al “merito” pronunciato a destra gridano al lupo.

Quelle parole sono scritte da più di 25 anni nel rapporto Delors, Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo, caduto nel dimenticatoio insieme ad ogni parola nuova, ad ogni pensiero innovatore delle nostre categorie mentali sulla scuola e l’istruzione.

C’erano pure i quattro pilastri dell’istruzione: Imparare a vivere insieme, Imparare a conoscere, Imparare a fare, Imparare ad essere.

Il Ministero dell’Imparare. Sarebbe stata una sintesi bellissima tra istruzione e educazione, parole spesso usate in modo inappropriato.

“L’istruzione si colloca al centro dello sviluppo sia della persona sia della comunità; il suo compito è quello di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente i propri talenti e di realizzare le proprie potenzialità creative, compresa la responsabilità per la propria vita e il conseguimento dei propri fini personali.”

Sono sempre parole del Rapporto Delors o il cervello le possiede e da qui muove per ragionare di scuola, di istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, del loro futuro o tornano solo le vecchie parole trite e ritrite che segnano la povertà di pensiero della politica, a Destra come a Sinistra, nel nostro Paese.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.