Ricerca educativa

Le scuole parallele

Non c’è niente di più costituzionale dell’istruzione per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, eccetera, eccetera. È l’istruzione, dunque, che può fare la differenza. Eppure, nonostante il ministero dell’istruzione, di istruzione si parla poco nel nostro paese, come se l’istruzione fosse un accidente e su tutto dovesse prevalere l’educazione, che resta termine ambiguo e non identificato.

Lo Stato, invece, una sua idea di istruzione ce l’ha, avendo per dettato costituzionale (art. 117, com.1, lett. n) legislazione esclusiva relativamente alle norme generali dell’istruzione. Questa idea è addirittura prescrittiva ed organicamente sancita dalle Indicazioni Nazionali relative al Primo Ciclo e al Secondo Ciclo dell’Istruzione.

Per fare solo un esempio il nostro Stato ritiene prescrittivo che al termine del primo ciclo di istruzione le nostre ragazze e i nostri ragazzi, in uscita dalla terza media, siano in grado di leggere testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali), di scrivere correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Di produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

Di padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.

È tutto scritto nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado.

Se non basta, sempre a mo’ di esempio, prendiamo le Indicazioni Nazionali per i Licei, dopo tredici anni di scuola. Ci sta scritto, caso mai qualcuno non le avesse mai lette, che “Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando – a seconda dei diversi contesti e scopi – l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.

L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.”

Se qualcuno ha un’idea di qualità dell’istruzione migliore si faccia avanti. Per il momento questa è la qualità che lo Stato legislatore esige dalle sue scuole, e a me sembra di tutto rispetto. Tralascio le competenze matematiche per non appesantire il lettore.

Allora viene da chiedersi come mai sia possibile che al termine di un ciclo scolastico durato 13 anni, non raggiungono un livello accettabile di competenze, definito in ambito internazionale come livello 3, il 51% dei diciannovenni italiani in matematica e il 44% in lettura, con percentuali che sfiorano il 70% in alcune regioni del Sud per quanto riguarda la matematica.

Lo Stato è prescrittivo in materia di competenze e di livelli di apprendimento da raggiungere, ma poi come ci si arriva è affare dell’autonomia scolastica (quella del DPR n.275 dell’8marzo 1999) e della libertà di insegnamento riconosciuta ai docenti dall’articolo 33 della Costituzione.

Lo Stato avvisa che le sue sono “Indicazioni”, dunque non “Programmi”, perché lo Stato fissa i traguardi ma non i percorsi, lo Stato non ha alcun modello didattico-pedagogico da dettare. La strada che porta all’istruzione di qualità, ai livelli di apprendimento è lastricata di sperimentazione, di scambio di esperienze metodologiche, del ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate a raggiungere il successo formativo.

Nel 2013 l’indagine Talis (Teaching and Learning International Survey), incentrata sull’analisi degli ambienti di apprendimento, metteva in luce come, a giudizio degli stessi docenti intervistati, l’Italia sia il paese dove è maggiormente diffusa la strategia didattica trasmissiva, nella quale lo studente ha quasi sempre un atteggiamento passivo, il “vaso da riempire” di pedagogica memoria.

Ancora più negativi i risultati relativi alla capacità degli insegnanti di personalizzare le pratiche di insegnamento, prestando attenzione alle differenze fra gli studenti e sostenendo i loro bisogni emotivi: quasi l’80% dei docenti osservati non compie alcuno sforzo di adattare le attività in classe alle diverse esigenze degli studenti.

Emerge un’organizzazione dell’insegnamento “blindata”, in cui la maggior parte dei docenti è più preoccupata di garantire una trasmissione di contenuti che di sviluppare l’autonomia nell’apprendimento dei ragazzi.

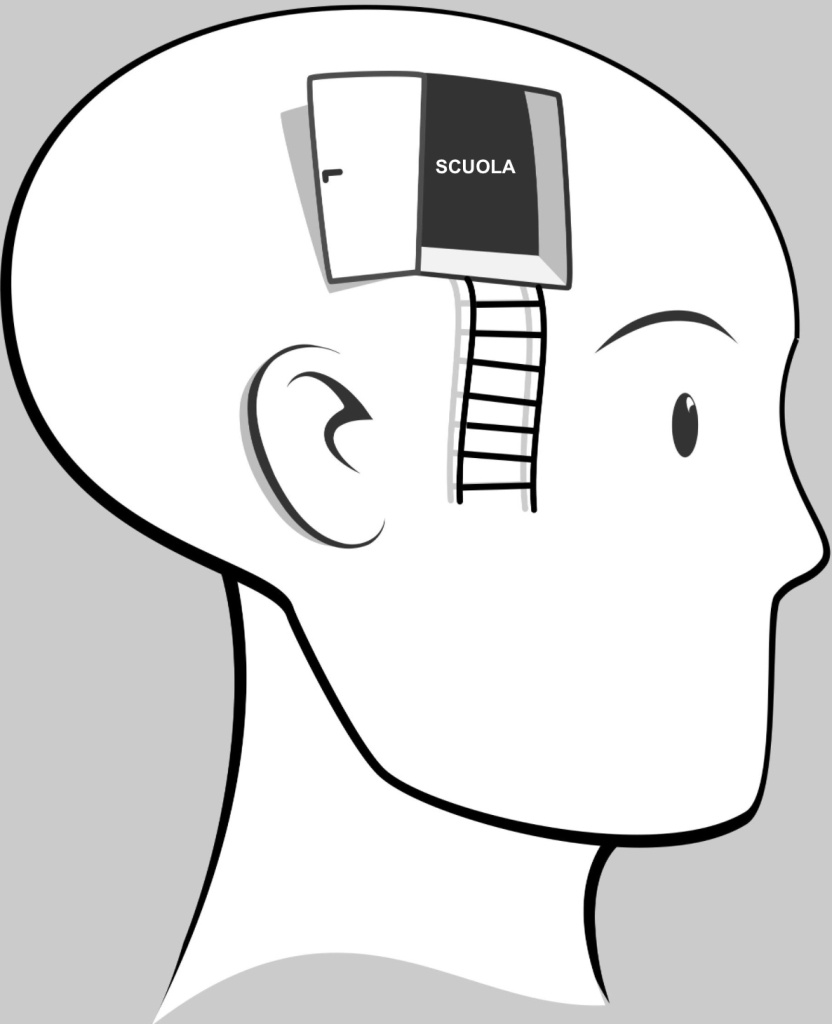

Da un lato l’Istruzione normata sancita dalle Indicazioni dello Stato, dall’altro l’istruzione reale praticata quotidianamente nel rumore d’aula.

Due scuole parallele che non si incontrato. L’una disegnata dal legislatore, l’altra che si trascina pigramente, perché si è fatto sempre così, si faceva prima quando si sedeva dietro i banchi, si fa ora che si siede dietro la cattedra. Un modo di insegnare che ha avuto i suoi rinforzi negli anni di frequenza dell’Università. Semmai non si sono neppure mai lette le Indicazioni Nazionali relative al grado di scuola in cui si insegna, preferendo seguire i libri di testo e le guide didattiche.

Non è la scuola progressista che ha aumentato le disparità, ma la convinzione dura a morire che insegnare corrisponda alla propria idea di istruzione, costruita sulla base della propria esperienza scolastica. Se è andata bene per me perché non dovrebbe andare bene anche per gli altri. Così nel nostro paese si fa scuola a prescindere dalle scelte del legislatore destinate a cadere nel vuoto delle nostre aule.

Indicazioni nazionali e Autonomia scolastica sono le strutture portanti del nostro sistema formativo, entrambe sono il prodotto della migliore riflessione e ricerca nell’ambito delle scienze dell’educazione e in campo amministrativo che questo paese abbia saputo produrre. Costituiscono la fortezza Bastiani da difendere e da realizzare. Questi sono i bastioni su cui fondare la lotta contro la povertà educativa e gli impegni presi con il PNRR, dalla formazione dei docenti all’edilizia scolastica.

Una scuola fuori di testa*

Che un buco nel muro potesse diventare un luogo di apprendimento come minimo deve aver fatto rivoltare nella tomba il gota del pensiero pedagogico da Comenio a Froebel e oltre. Ora le “scuole cloud” di Sugata Mitra hanno conquistato l’India, il Messico, l’Inghilterra e il loro ideatore oggi è un’icona.

Non è che l’idea di Mitra sia poi così nuova. È antica per lo meno quanto la ricerca pedagogica da Socrate a Pestalozzi, da Maria Montessori a Jean Piaget, da quando avrebbe dovuto divenire patrimonio culturale comune di ogni scuola del globo terracqueo che l’apprendimento è una continua invenzione, che si apprende giocando e inseguendo le proprie curiosità.

A Nuova Delhi i computer nei buchi dei muri degli slum perché i bambini apprendano, da noi minacciose circolari ministeriali sull’uso dello smartphone a scuola, chi vorrebbe sostituire i tablet con le predelle, i dies irae socio-psico-pedagogici intonati per scongiurare come la peste la didattica a distanza.

A undici anni, nel 1890, Albert Einstein frequentava una scuola ispirata al metodo Pestalozzi e lì gli fu data la possibilità di iniziare i suoi primi esperimenti che l’avrebbero portato alla teoria della relatività. I fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, hanno affermato di dovere spirito di indipendenza e creatività alla loro istruzione montessoriana.

Secondo i neuroscienziati della Northwestern University se non siamo noi quelli che controllano il proprio apprendimento, difficilmente impareremo.

Lo psicologo Peter Gray, professore al Boston College, che studia i modi naturali di apprendimento dei bambini, sostiene che i meccanismi cognitivi umani sono fondamentalmente incompatibili con la scuola convenzionale. Gray sottolinea che i bambini piccoli, motivati dalla curiosità e dalla giocosità, apprendono moltissimo sul mondo. Eppure quando raggiungono l’età scolare, quella spinta innata a imparare viene sostituita da un curricolo imposto. Stiamo insegnando agli studenti che i loro pensieri e le loro domande non contano, che ciò che conta sono le domande e le risposte dei programmi scolastici. Questo non è il modo in cui la selezione naturale ci ha progettati per imparare. Ci ha progettato per risolvere i problemi e capire le cose che fanno parte della nostra vita reale.

Una scuola fuori di testa per dirla con Ken Robinson, divenuto famoso per i suoi TED, sul ruolo della creatività in materia di istruzione, le visualizzazioni attraverso il sito web di TED nel 2021 sono state oltre 70 milioni.

Abbiamo bisogno di creatività, di intuizione, inventiva, della curiosità che spinge a formulare domande e ipotesi che sono il motore di ogni sapere.

Una scuola libera dove si apprende a liberare se stessi, le proprie energie e potenzialità, a dare slancio al proprio sviluppo sociale e intellettivo.

Le free-school non mancano per il mondo, quella di Brooklyn la potete trovare sul web, si presenta come il luogo dove i bambini, ragazze e ragazzi sono liberi. Due registi indipendenti, Kenneth Chu e Diana Ecker, hanno realizzato un film documentario incentrato sulla vita quotidiana e sulle realtà emotive di una comunità estremamente diversificata di studenti dall’asilo nido alle superiori.

C’è anche la “Scuola dell’uno”, “School of one”, un programma sperimentale condotto nelle scuole pubbliche di New York il cui obiettivo è quello di creare una “playlist di apprendimento” personalizzata per ogni studente.

La didattica della trasmissione non ha bisogno di intelligenze, ha bisogno di megafoni e i megafoni sono gli studenti, il megafono può parlare o scrivere, ma sempre megafono resta. Quando il megafono non funziona o viene eliminato o si elimina da solo.

Che lo si voglia o no questo è ancora il modello dominante dell’istruzione pubblica, quello generato dalla rivoluzione industriale, quando il mercato del lavoro apprezzava puntualità, regolarità, attenzione e silenzio sopra ogni altra cosa. Oggigiorno è rimasto solo il nostro sistema educativo ad apprezzare questi “valori” con le sue routine che mettono alla prova gli studenti di ogni età sulla loro capacità di trattenere informazioni e replicarle. L’editoria dei testi scolastici fa da guida indicando agli insegnanti cosa insegnare ogni giorno.

I risultati parlano da soli, centinaia di migliaia di abbandoni scolastici ogni anno, e oltre un terzo dei diplomati alla scuola superiore che non è preparato per affrontare i corsi universitari.

Chi difende la scuola tradizionale difende un’epoca che non c’è più, incapace di interpretare il presente. C’è rimasto un paese arretrato, indietro di decenni, che ha scritto pagine di riforma della scuola senza mai riformarla, perché a fare la scuola sono gli insegnanti i quali hanno continuato a fare come hanno sempre fatto, vale a dire a insegnare come è stato insegnato a loro con la complicità di una università identica a se stessa impreparata per preparare chi avrebbe dovuto “formare ad apprendere”.

Una scuola che non riesce a produrre le “teste ben fatte”, perché è una questione di generazioni culturali che devono esaurirsi, perché ben fatte non sono le teste di chi si deve occupare delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che ha davanti.

O si produce una nuova generazione di educatori capace di formare se stessa nel vivo della relazione con i bisogni formativi di ciascuno studente, lontana da tutti gli armamentari educativi di un secolo per sempre concluso o neppure la replicante strada delle riforme e dei provvedimenti più o meno estemporanei potrà salvare il nostro sistema formativo.

Una scuola che non può pretendere di restare ancorata a certezze che non esistono più in un mondo in continua metamorfosi che mette in questione ogni strumento del sapere, mentre le nostre enciclopedie di riferimento diventano obsolete e di conseguenza necessitano di essere continuamente reinventate.

Scopo dell’istruzione è prendersi cura del sapere, alimentare l’esplorazione, la curiosità degli studenti, interrogarsi su come si apprende in questo tempo di continue trasformazioni. Un lavoro di cura che comporta tempo e fatica, difficoltà di comprensione perché le coordinate non sono più quelle di prima. Un lavoro che chiama in causa la responsabilità e la formazione degli insegnanti, di chi ha scelto di percorrere la strada che porta ad appropriarsi della cultura e del patrimonio di saperi dell’umanità a fianco delle giovani generazioni.

*Pubblicato anche da EDSCUOLA.EU

Il paese sbagliato

Non c’era solo Mario Lodi nel paese sbagliato, ma anche Bruno Ciari maestro a Certaldo e Albino Bernardini maestro nella borgata romana di Pietralata.

Poi c’eravamo anche noi, giovani maestri vincitori di concorso a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. Mandati a insegnare nelle classi di “risulta”, quelle “difficili” con 35 alunni tutti ripetenti, adolescenti condannati alle elementari.

Il primo giorno che arrivai a Comacchio, la sede che mi fu assegnata ai primi di dicembre del ’69, mi trovai di fronte una madre venuta a protestare perché la supplente aveva tirato la cimosa contro un alunno il quale per tutta risposta aveva lanciato una seggiola alla volta dell’insegnante, fortunatamente senza colpirla.

Il giorno dopo per raggiungere la mia classe confinata nella sala mensa dell’ECA (l’allora Ente di Assistenza Comunale, sede del Patronato Scolastico), passai davanti ad un’aula buia, pensando che fosse vuota, così avrei potuto trasferirmi lì con i miei alunni, accesi la luce e mi ritrovai di fronte a trenta alunni lasciati tutti in ginocchio, alla mia domanda cosa facessero in quella posizione la risposta fu che erano in punizione e che la loro maestra era dal direttore.

Non è che la scuola elementare ai Cappuccini di Comacchio fosse un’ eccezione, era la normalità del massimo oscurantismo educativo che aveva trovato la sua espressione pedagogica nei programmi Ermini del 1955, con l’insegnamento della religione cattolica a “fondamento e coronamento” di tutta l’educazione impartita dalla scuola pubblica.

Venivo dalle lezioni di Guido Petter sul Piaget, recuperato vent’anni dopo che nel 1945 era fallito, per via dei problemi economici del nostro paese, il tentativo dello Washburne di mandare alcune maestre e maestri all’università di Ginevra per apprendere la lezione dello psicologo di Neuchâtel.

Questo era il paese sbagliato dove ho incominciato a insegnare, dove l’insofferenza per cattedre, banchi, lavagne, per quelle giovani vite impacchettate nei grandi scatoloni delle nostre aule mi portò a studiare, a ricercare fino a scoprire la pedagogia popolare di Célestin Freinet, la cooperazione educativa, il Movimento di Cooperazione Educativa, maestri come Lodi, Ciari, Bernardini le cui esperienze erano da leggere e imitare, perché avrebbero cambiato “il mestiere del maestro” come scriverà nel 1974 un altro compagno di strada: Fiorenzo Alfieri.

Si trattava di contrapporre a una pedagogia reazionaria che sprigionava ancora miasmi di idealismo fascista, una pedagogia rispettosa della centralità e particolarità di ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo. Di applicare nella didattica quotidiana le tecniche didattiche di cui scriveva Bruno Ciari, le esperienze del giornalino “Insieme” di Mario Lodi, la sua biblioteca scolastica, con l’abolizione dei voti, dei libri di testo, la scrittura dei testi liberi e la tipografia per stamparli, il calcolo vivente. La conoscenza di un’infanzia “operatoria” come ce l’aveva descritta il Piaget, lo strutturalismo pedagogico di Jerome Bruner, tutta una cultura di attrezzi pedagogici a cui la scuola italiana contrapponeva ignoranza e resistenza.

Era anche una battaglia politica che facevamo contrapponendo ad una scuola autoritaria e antidemocratica i principi di una pedagogia socialista ispirata agli studi di Dina Bertoni Jovine, al Poema Pedagogico di Makarenko, a Lucio Lombardo Radice, il figlio di Giuseppe, alla Riforma della Scuola, pubblicata dagli Editori Riuniti.

Se oggi la nostra scuola primaria può essere presa a modello lo dobbiamo a loro: Mario Lodi, Bruno Ciari, Albino Bernardini, alle tante maestre e ai tanti maestri del Movimento di Cooperazione Educativa come Franco Lorenzoni, che hanno posto giorno dopo giorno uno sopra l’altro i mattoni dell’ innovazione didattica e attraverso essa della liberazione dell’infanzia dall’oppressione scolastica.

È una battaglia che non è finita, che richiede una vigilanza quotidiana contro i tentativi di restaurazione.

Ora tutti corrono a celebrare la figura di Mario Lodi straordinario maestro e scrittore, ma se vogliamo parlare di Mario evitando le celebrazioni, parliamo della nostra scuola, da dove è partita la strada tracciata dal maestro di Vho di Piadena, come ha attraversato le nostre classi, quali segni ha lasciato. Se nelle nostre aule, nel fare scuola di ogni giorno si riconosce la mano, il pensiero di quel maestro. Dove è arrivato e dove ancora non è arrivato, e perché.

Diversamente evitiamo di ricordare Mario Lodi con le parole, perché abbiamo bisogno che Mario Lodi sia presente ogni giorno, dal nord al sud, da est a ovest nelle aule dove crescono le nostre bimbe e i nostri bimbi. Abbiamo bisogno di aule che brulichino di vita, di fermento pedagogico, di innovazione, di creatività, del fare e dell’inventare. Non abbiamo bisogno di aule con banchi che contengono corpi con i loro grembiuli, di lavagne per dettare i compiti a casa, di sussidiari da studiare da pagina a pagina. Abbiamo bisogno di laboratori attivi, di maestre e maestri operosi, imbevuti di spirito innovativo, di intelligenza pedagogica, capaci di suscitare curiosità, fantasia e sogni di bambine e bambini, di fargli scoprire il mondo non dalle finestre delle aule, neppure dalle finestre dei libri di testo o dagli schermi dei loro laptop, ma per le strade dei loro paesi e delle loro città, dialogando con pari dignità con gli adulti e il loro mondo.

Nella quarta di copertina della prima edizione, 1970, di “Il Paese Sbagliato” l’editore Einaudi sintetizza l’opera del maestro Lodi con queste parole: “Distruggere la prigione, mettere al centro della scuola il bambino, liberarlo da ogni paura, dare motivazione e felicità al suo lavoro, creare intorno a lui una comunità di compagni che non gli siano antagonisti, dare importanza alla sua vita e ai sentimenti più alti che dentro gli si sviluppano…”.

Quattro anni dopo Einaudi pubblica “Insieme” il giornale di una quinta elementare del maestro Lodi. Nell’introduzione scrive il maestro: “A scuola, rifiutare il piccolo potere della cattedra e gli strumenti passivizzanti della scuola autoritaria è già vivere, o essere pronti a vivere, in modo alternativo e coerente; è cambiare se stessi nel profondo e tradurre questo cambiamento nelle scelte quotidiane, in un processo di costruzione della persona che i “rivoluzionari della parola” rifiutano perché costa. […] Non è facile per un maestro rinunciare al ruolo di trasmettitore di un “sapere” in scatola come quello condensato nei libri di testo e mettersi alla pari degli alunni per capirne i problemi e aiutarli a ragionare senza chiusure ideologiche, su quanto accade nel mondo.”

Cinquant’anni dopo quanto di tutto questo costituisce il patrimonio della cultura professionale di chi entra per lavorare nella scuola? Quanto è praticato nelle scuole di ogni angolo del paese, da quelle dei piccoli a quelle dei grandi, dalla primaria all’ultimo grado della secondaria?

Il modo migliore per ricordare Mario Lodi, insegnante di bambine e bambini, è interrogarsi onestamente e realisticamente, senza inventarci giustificazioni, alibi e argomentazioni, su che scuola siamo, dalla primaria alla secondaria superiore, su che scuola vogliamo diventare, se ne abbiamo maturato un’idea, masticando di Lodi e Montessori, o ancora se siamo destinati ad arrabattarci in una scuola sbagliata di un paese sbagliato.

Uno spettro si aggira per la scuola: le Non Cognitive Skills

La Camera ha approvato, l’11 gennaio scorso, pressoché all’unanimità, la proposta di legge relativa all’introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici.

L’organizzazione degli studi nel nostro paese resta grossomodo la stessa dai tempi di Croce e Gentile, per non dire di Casati, ma la priorità che ora scopre coralmente il nostro Parlamento, con sfoggi culturali da Dewey al Costruttivismo, sono le competenze non cognitive (NCS), vendute come scoperta anglosassone e come panacea per migliorare il successo formativo, prevenire l’analfabetismo funzionale, la povertà educativa e la dispersione scolastica.

La sindrome da bonus edilizia deve avere contagiato i membri dell’intergruppo parlamentare sulla sussidiarietà fautori della proposta, i quali evidentemente pensano che siano sufficienti alcuni ritocchi alla facciata e i problemi della nostra scuola sono risolti. Si sperimenta per qualche anno e poi si vede, allo stesso modo di come si sta procedendo con la sperimentazione dei licei quadriennali. È la scuola a due velocità, da una parte si sta fermi un giro lasciando tutto inalterato, dall’altra si prova l’ebrezza del nuovo, salvo che non si tratti invece dell’usato riciclato, com’è costume storico nella nostra scuola.

La cosa strabiliante è che la proposta di legge in questione vorrebbe sperimentare l’insegnamento delle life skills, così sono definite dagli economisti le competenze non cognitive, senza indicare in alcun modo cosa siano e quali siano.

La confusione regna sovrana. Per capirci qualcosa bisogna leggere gli ordini del giorno che accompagnano l’approvazione della proposta in Parlamento. In essi si dice che le competenze non cognitive sono le Soft Skills, quelle cioè che rappresentano una risorsa fondamentale per l’accesso al mercato del lavoro come coscienziosità, apertura mentale, autodeterminazione, mentalità dinamica e resilienza. Si evoca il premio Nobel per l’economia nell’anno 2000, James Heckman, per il quale le competenze non cognitive sono l’affidabilità, capacità di lavorare in gruppo, la perseveranza e l’impegno nel processo di apprendimento e nel lavoro.

A nessuno è dato sapere come si raggiungerà e come sarà misurata la “competenza” nelle competenze non cognitive. È comunque importante iniziare fin dalla fase prescolare e dalla prima scolarizzazione, lo suggeriscono il professor Heckman, noto per la sua ricerca empirica in economia del lavoro e, in particolare, per quanto riguarda l’efficacia dei programmi di educazione della prima infanzia. E poi c’è Martin Seligman, psicologo statunitense, fondatore della psicologia positiva, autore di molti best seller come Imparare l’Ottimismo, Come Crescere Un Bambino Ottimista e La Costruzione Della Felicità.

Quando si evocano le competenze non cognitive come un corpo a se stante, specie nella scuola, è difficile non pensare alla teoria del doppio legame della pragmatica della comunicazione e all’ingiunzione divenuta famosa: “Sii spontaneo!”. Sarà interessante verificare gli esiti dell’apprendimento: “essere spontanei”.

In definitiva non sono sufficienti le linee guida dettate dal MIUR per i PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, occorre una legge in modo che fin da subito i piccoli siano esercitati alle competenze non cognitive. Non è più una questione di competenze chiave per l’apprendimento permanente come richiesto dall’Europa, ma ne va della capacità di resilienza ed autodeterminazione dei nostri figli.

Ora, cognitivo e non cognitivo rischiano di tradursi in una sorta di dubbio amletico, di rompicapo cinese, come scindere il cognitivo dal non cognitivo, quando in realtà si vuole, almeno nelle intenzioni degli estensori della proposta, che a scuola il cognitivo si accompagni al non cognitivo, che conoscenze ed emozioni, ammesso che siano non cognitive, si intreccino durante le ore di lezione.

Noi non le chiamiamo character skills, perché non siamo anglosassoni, ma il nostro sistema scolastico, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, ha come obiettivo la formazione della persona e del cittadino. Nelle indicazioni curricolari per le nostre scuole sta scritto che le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.

C’è un’idea di interezza della persona dello studente difficilmente scindibile in mano destra e mano sinistra, in corpo e mente, in cognitivo e non cognitivo.

Dunque non siamo una scuola prussiana che addestra alla disciplina generazioni di alunni. Quindi attenzione ad imporre per legge l’addestramento delle emozioni, delle competenze non cognitive in nome della comunità educante il cui progetto non è detto che concordi con gli “orizzonti di significato” delle nostre bambine e dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, dei nostri adolescenti.

Mentre Mastrocola e coniuge denunciano il danno scolastico prodotto da una scuola pubblica progressista, i nostri parlamentari invece pensano che è giunto il momento di porre fine alla scuola tutta hard skills e poco soft skills, tutta abilità di calcolo, verbali, logiche, capacità di memorizzazione senza lasciare spazio a motivazione, coscienziosità, positività, estroversione, proattività, stabilità emotiva, eccetera.

Il fatto è che i dati dell’Ocse Pisa e quelli Invalsi ci dicono che le nostre scuole, da nord a sud, neppure per le hard skills brillano.

L’impressione è che intorno al capezzale del malato si agitino maghi della pioggia, improvvisatori, spesso a zero come preparazione rispetto alla cultura che sarebbe necessaria per tentare di guarire il paziente.

Sembra che intorno alla scuola si coagulino tutti i fallimenti a partire da quelli degli adulti nei confronti dei giovani. I comportamenti dei giovani sono sfuggiti di mano, ora bisogna recuperarli e siccome l’educazione famigliare e sociale hanno fallito non rimane che rifugiarsi nella scuola e commissionarle tempo fa l’educazione civica, ora l’educazione della personalità, plasmarne le character skills per correre ai ripari prima che sia troppo tardi, per evitare di crescere adolescenti dalle condotte socialmente destabilizzanti.

E poi il fallimento del mercato, che non sa cosa farsene delle competenze cognitive dei nostri giovani che quando possiedono le hard skills devono andarsene all’estero perché il sistema delle imprese nel nostro paese è arretrato di almeno vent’anni. Infine il fallimento della politica che non conosce la scuola che pretende di governare, che non possiede cultura della scuola e non sa progettare l’istruzione per il futuro.

Viviamo in un mondo controverso, il XXI secolo si è aperto come il secolo della conoscenza, con il tema del cognitivo ingigantito dalla crescita delle conoscenze e dallo sviluppo delle tecnologie, di fronte a questa montagna la nostra scuola ha continuato a fare la parte del topolino. Chi sta attrezzando i nostri giovani a vivere in questo mondo, ad abitare questo secolo senza sentirsi troppo piccoli, senza doversi tirare indietro?

Nel giro di pochi anni siamo passati dal secolo della conoscenza al secolo della resilienza. La preoccupazione di addestrare i nostri giovani alle competenze non cognitive fa sorgere l’inquietante sospetto che li si voglia preparare a saper reggere l’urto di una annunciata pesante sconfitta nell’incontro con il futuro.

Saperi, futuro e destino umano

L’otto luglio Edgar Morin, uno dei più grandi intellettuali contemporanei, raggiungerà il traguardo del secolo. Troppo complesso per essere preso sul serio, lui iniziatore del pensiero complesso, della necessità di una nuova conoscenza che superi la separazione dei saperi a cui siamo ancora abbarbicati, semmai rivendicata come merito del passato da una scuola incapace di preparare al pensiero della complessità. La conoscenza è avventura e la scuola è parte del territorio in cui vivere questa avventura, in cui apprendere a conoscere e a ri-conoscere la conoscenza. La palestra in cui esercitarsi fin da piccoli alla metacognizione, a interrogarsi, a nutrire la curiosità, a inseguire lo stupore.

Il compito dell’istruzione non può ridursi all’angustia di formare cittadini da integrare nella società presente, né in ipotetiche società future, le categorie pedagogiche degli Stati-Nazione come le pedagogie progressive del Novecento hanno fatto il loro tempo.

Morin ci rappresenta il nostro pianeta come una nave spaziale che viaggia grazie alla propulsione di quattro motori scatenati: scienza, tecnica, industria, profitto e dove nello stesso tempo la minaccia nucleare e la minaccia ecologica impongono alla umanità una comunità di destino, non c’è possibile futuro che valga la pena costruire se non riscoprendo la centralità di ogni donna e di ogni uomo, la centralità dell’intelligenza, la centralità del pensare oggi per il futuro. In gioco non è l’integrazione culturale nella propria comunità, in gioco per tutti, da ogni lato della Terra, è la vivibilità del futuro. L’asfittico obiettivo dei sistemi scolastici nazionali è soppiantato dal ben più impegnativo e difficile compito di attrezzare le giovani generazioni a vivere un futuro vivibile. L’Agenda 2030 dell’Onu è lì a ricordarcelo in ogni istante.

In questo orizzonte sa di anacronistico brandire la difesa dell’ora di lezione, della cattedra e delle discipline, come un Don Chisciotte che insegue i suoi fantasmi, come il soldato giapponese che non si arrende perché non crede che la guerra sia finita. Il tempo è scaduto da tempo e la conseguenza è non aver provveduto a farsi la cultura necessaria al ritorno alla realtà.

Da “Introduzione al pensiero complesso a “La testa ben fatta”, dal “Manifesto per cambiare l’educazione”, ai “Sette saperi necessari all’educazione del futuro”, ormai sono più di trent’anni che Morin ci invita a riflettere sullo stato attuale dei saperi e sulle sfide che caratterizzano la nostra epoca. A richiamare soprattutto quanti hanno in mano le sorti delle future generazioni, come gli insegnanti, a prendere consapevolezza che la posta in gioco sono i nuovi problemi prodotti dalla convivenza umana, da una interdipendenza planetaria irreversibile fra le economie, le politiche, le religioni, le malattie di tutte le società umane.

Una riforma dell’insegnamento è indispensabile per poter affrontare queste sfide, a partire dalla riflessione sullo stato dei saperi frantumati in singole discipline, quando la complessità per essere indagata richiede la capacità di collegare e praticare ambiti di sapere tra loro apparentemente distanti, ma il cui dialogo, mai intuito prima, ora si manifesta prezioso per la risoluzione dei problemi, per rendere prevedibile ciò che i paradigmi precedenti ritenevano imprevedibile. Umanesimo e scienza che ancora non siamo in grado di far comunicare, di contaminare nei curricula dei nostri percorsi scolastici, come se i tempi di Vico non fossero mai tramontati, come se il crocianesimo continuasse ad essere radicato nel DNA dei nostri studi. Occorrevano le vicende di questa pandemia inattesa a svelare l’impreparazione della scienza a comunicare e la nostra incapacità a misurarci con le certezze “incerte” proprie della scienza.

La riforma dell’insegnamento è il nodo che ancora non abbiamo sciolto. Un nodo che richiede di non cessare di interrogarsi, perché la complessità non ha risposte semplici e meno che mai risolutive, l’avvento della pandemia ha certo aiutato a sgombrare le menti da ogni dubbio.

Eppure quando si innalzano peana a celebrare l’afflato erotico che abbatte le distanze tra cattedra e banco, tra docente e discente, l’impressione è di vivere in un paese in cui intellettuali e sistema formativo sono fermi al passato, non siano in grado di comprendere il presente e, tanto meno, di leggere il dopo.

Morin ci propone di porre alla base della riforma della scuola, del mestiere della scuola che è l’istruzione, il pensiero complesso, une tête bien faite. Qualcosa di più difficile, di complesso, appunto.

Insegnare a vivere. Dovevamo attrezzarci per far apprendere ai nostri studenti come si vive, ma non qui ed ora, bensì nel luogo che ancora non c’è. Una sfida da capogiro, di fronte alla quale ci siamo ritirati, trastullandoci con i banchi a rotelle e con la Dad che non è scuola. Ripiegati sui noi stessi, rispecchiati nelle certezze del passato, ci è scomparsa la cognizione del futuro, che chi ha creature da crescere non dovrebbe permettersi di perdere, ma questo è quello che è accaduto. Il dopo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, la loro vita futura come uscirà attrezzata dalle nostre scuole? Piena dell’ira d’Achille, degli atri muscosi e dei fori cadenti, ma vuota dell’imprevedibile, del novus che è sempre stato il modo del “moderno”.

Da sempre la missione dell’educazione è insegnare a vivere, ma è un conto farlo per vite già confezionate, altro per vite ancora da confezionare.

Morin ci suggerisce di porci una domanda che non ha spazio nei nostri programmi d’insegnamento e che riguarda ciascuno di noi: che cosa significa essere umano?

Si tratta di permettere a ciascuno di sviluppare al meglio la propria individualità, il legame con gli altri ma anche di prepararsi ad affrontare le molteplici incertezze e difficoltà del destino umano.

E qui entra in gioco il sistema di conoscenze e dei saperi di cui le nostre scuole sono depositarie. Altro che centralità della lezione, quella lezione rischia di divenire tossica, perché a fronte della realtà che le nostre ragazze e i nostri ragazzi si troveranno a vivere il sistema delle conoscenze che le nostre scuole trasmettono è ancora troppo debole. E se debole non aiuterà certo i nostri giovani a cogliere le carenze dei loro pensieri, i buchi neri della loro mente che rischiano di rendere invisibile la complessità del reale.

Il pericolo è che dalle nostre scuole escano giovani costretti ad affrontare il futuro a mani nude.

Da questa pandemia abbiamo appreso che non è solo la nostra ignoranza ad aver ostacolato la comprensione di quanto è accaduto, ma soprattutto l’inadeguatezza delle conoscenze di cui disponiamo. I buchi neri nella nostra mente confermano che il nostro sistema di saperi e di pensiero non è in grado di rispondere alle sfide della complessità.

Allora non abbiamo bisogno di docenti e di intellettuali che sottoscrivono manifesti, ma di intellettuali e professionisti della cultura in grado di promuovere una nuova conoscenza che superi la separazione dei saperi presente nella nostra epoca e che sia capace di formare insegnanti e studenti a pensare la complessità.

Siamo in ritardo e il tempo non attende, il futuro imprevedibile è in gestazione oggi.

Le linee guida che portano fuori strada*

Tanto tuonò che piovve, pare abbia detto imperturbato Socrate dopo che sua moglie Santippe gli rovesciò sul capo una brocca d’acqua.

Con altrettanta imperturbabilità accogliamo le linee guida che la ministra Azzolina ha licenziato per l’avvio del prossimo anno scolastico con tavoli e Conferenze a livello regionale e locale.

I tempi non sono stati rapidi, ma dopo comitati tecnico scientifici e task force il ministero dell’istruzione il 26 giugno ha deliberato che tavoli e conferenze andavano convocati.

Di più, la Ministra con la sua lettera a tutta la comunità scolastica assicura che: “La scuola di settembre sarà responsabile, flessibile, aperta, rinnovata, rafforzata.”

Sì, avete letto bene, cinque aggettivi qualificativi, uno dietro all’altro di fila: responsabile, flessibile, aperta, rinnovata, rafforzata.

Incredibile, dopo mesi di lockdown, di didattica a distanza, nel giro dell’estate, a settembre il paese su tutto il suo territorio avrà una scuola che non ha mai conosciuto prima. O questi hanno lavorato duro per tutti i mesi di chiusura forzata delle scuole o al ministero di viale Trastevere sono dei veri Mandrake a partire dalla loro ministra.

Di colpo scomparsi i ritardi cronici del nostro sistema formativo, anni di tagli e assenze di risorse, differenze tra nord e sud.

Poi a leggere di seguito capite subito che non poteva essere. Perché la ministra per “responsabile” intende misure di sicurezza, locali puliti e igienizzati, “flessibile” per via degli orari, delle classi, degli ingressi e delle uscite, “aperta” significa alla ricerca di nuovi spazi, per “rinnovata” si riferisce ai locali e agli arredi scolastici, “rafforzata” attraverso il potenziamento dell’organico scolastico.

Allora perché sprecare aggettivi così impegnativi che si prestano ad essere usati più per il contenuto dell’apprendimento e le sue modalità che per il suo contenitore. È come un abito che ha bisogno di essere rovesciato, di aggiustamenti e abbellimenti per poter continuare ad essere portato, ma per chi lo indossa nulla cambia, il tessuto è sempre quello di prima.

È la solita strategia a cui ci stanno assuefacendo, mancano i soldi, le idee e le competenze, ma non le parole roboanti con cui coprire il vuoto. Ha ragione Antonio Scurati che, sulle pagine del Corriere della Sera del 30 giugno, osserva come la pubblicazione delle linee guida, per il rientro in aula il 14 settembre , “ha raggiunto il colmo di una sequenza di incompetenze e incapacità”.

Non solo, c’è di peggio. Ad un occhio attento che non si lasci offuscare dal fumo delle parole non può sfuggire che con quelle linee guida si compie un cambio di prospettiva. Nel loro esordio, infatti, non si rivolgono al paese ma a “…un’intera comunità educante, intesa come insieme di portatori di interesse della scuola e del territorio…”

Alla “comunità educante” e ai “portatori di interesse”, gli stakeholder, come si usa dire con linguaggio anglofono. Viene da chiedersi cosa sono e dove sono le comunità educanti e i portatori d’interesse. O è il cedimento ad un lessico ormai abusato, con faciloneria e senza pesare il senso delle parole o la “comunità educante e i suoi portatori di interesse”, che per forza di cose variano da realtà a realtà, rappresenta una curvatura pensata e studiata verso l’autonomia differenziata, verso lo spezzatino della scuola della Repubblica e della Costituzione.

Un paese che rinuncia ad avere un suo sistema formativo valido per tutto il territorio per delegare l’istruzione a tante comunità educanti, e, mentre si cita a difesa delle proprie argomentazioni l’art. 3 della Costituzione, non ci si rende conto di compiere passi destinati a vanificarlo.

Quella comunità educante nasconde una preoccupante angustia di prospettiva, un’autarchia da fai da te dell’educazione, vanifica il respiro europeo che da decenni istruzione e formazione dovrebbero avere assunto nel nostro paese.

Ci si è dimenticati, se mai è stato letto, del Libro Bianco che la Commissione europea pubblicò 25 anni fa, giusto nel 1995, in cui si affermava un concetto nuovo di formazione, in particolare alla funzione di “educazione” si sostituiva quella di “apprendimento continuo”, non comunità educanti ma “società della conoscenza”, fondate sull’apprendimento permanente come impianto dei loro sistemi formativi a partire dalle scuole, dai loro curricoli e dalla loro organizzazione.

Scrive Scurati che per la scuola dei nostri figli pretendiamo il meglio. Certo, è il paese che innanzitutto dovrebbe pretenderlo, ma la questione del sistema formativo pare del tutto scomparsa dal nostro orizzonte concettuale e politico.

La scuola delle linee guida non vede oltre il prossimo anno scolastico come se la questione riguardasse la sola contingenza del Corona virus.

Il paese pare ancora sotto l’anestesia del lungo lockdown, con un letargo del pensiero e della politica, quando ci scuoteremo comprenderemo che se vogliamo recuperare venticinque anni di ritardi anche il nostro sistema formativo, vecchio di secoli nel suo impianto, ha necessità del suo Mes o comunque di una cifra almeno equivalente del Recovery fund.

Ma perché questo possa accadere bisognerebbe realizzare il sogno che Scurati, sulle pagine del Corriere della Sera, dice di aver fatto: “Il sogno che a governare la disastrata scuola italiana ci sia una persona seria, competente, capace, una guida sicura, brillante, eccellente, una persona cui tutti noi affideremmo volentieri il futuro dei nostri figli con piena fiducia, giusta ammirazione, motivata speranza”.

Già questo potrebbe costituire il segnale di una inversione di tendenza, un promettente inizio e ci eviterebbe di finire fuori strada.

*Pubblicato anche su Educazione e Scuola

Lev S. Vygotskij: Le vie dell’uomo verso la libertà e l’individualità*

Introduzione

Ho incontrato Vygotskij agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, la collana “Paideia” degli Editori Riuniti ne pubblicava due opere: Lo sviluppo psichico del bambino, con l’introduzione di Leontjev e cenni bio-bibliografici a cura, già allora, di Luciano Mecacci, Immaginazione e creatività nell’età infantile, con la prefazione di Alberto Alberti, in fine il libro di Lurija Linguaggio e comportamento.

Poi nel 1976 Vygotskij approda alle edizioni Giunti con la pubblicazione di Pensiero e Linguaggio” nella collana di psicologia scientifica diretta, tra gli altri, da Guido Petter. L’iniziativa è di Angela Massucco Costa, ordinario di psicologia sperimentale all’università di Torino, che ne cura anche l’edizione, con l’introduzione di Bruner.

Gli anni ’70-’80 segnano l’esplosione d’interesse in Italia per il pedologo russo. La pedologia, censurata dal regime sovietico, comprende biologia, pediatria, psicologia, pedagogia, qualcosa come le scienze dell’educazione. Per Vygotskij è la riorganizzazione delle funzioni psichiche sotto l’influenza dei fattori sociali e culturali.

All’indomani del crollo del muro di Berlino, dopo la caduta del regime sovietico, viene meno la censura nei confronti delle opere di Vygotskij, si scoprono i suoi taccuini, opere inedite, la figlia Gita ne pubblica la biografia. Un po’ in tutto il mondo si riaccende l’interesse per lo psicologo russo.

Così non accade in Italia, nonostante sia italiano il maggior studioso di Vygotskij, Luciano Mecacci, che ha lavorato con Lurija nell’Istituto di Psicologia di Mosca dove lo stesso Vygotskij condusse le sue ricerche.

Sarebbe interessante indagare le ragioni di questa diserzione tutta italiana, certamente crisi della cultura e crisi dell’insegnamento vanno di pari passo. Da tempo manca nel nostro paese una riflessione seria sulla cultura necessaria alla scuola, in una scuola che si è andata sempre più avvitando su se stessa in questioni di cattedre e di precariato.

Può essere che abbia inciso, come ha osservato Alain Goussot, la profonda crisi della cultura marxista italiana, anche nella sua versione gramsciana. Ma non ne sono convinto, perché l’opera di Vygotskij va ben oltre ogni confine riduttivamente culturale.

È più credibile il perdurare di una opzione cognitivista ancora prevalente nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento.

Il cognitivismo c’entra senz’altro. Perché l’edizione della Giunti di Pensiero e linguaggio, altro non era che la traduzione dall’edizione americana del 1962, ossia la vulgata vygotskijana che ne aveva fatto la scuola cognitivista, a cui aveva contribuito anche la censura del regime sovietico.

Ciò nonostante Pensiero e linguaggio è, in quegli anni, l’incontro con due idee fondanti del pensiero di Vygotskij.

La polemica con la psicologia accademica, la psicologia clinica dell’epoca, sovietica e non. Polemica che passa attraverso il confronto con il grande ginevrino, con Piaget e la sua epistemologia genetica che tagliava fuori dallo sviluppo individuale il contesto sociale e culturale.

E la grande intuizione della “zona dello sviluppo prossimo”, che prelude all’acquisizione delle funzioni superiori. Il passaggio da una funzione superiore all’altra reso possibile dalla mediazione dell’adulto. L’idea che l’attenzione al bambino durante il processo di apprendimento e l’intelligenza dell’adulto possono portare a superare ogni difficoltà, che a scuola nessuno deve rimanere indietro. Quell’idea che Bruner tradurrà nell’affermazione che è possibile insegnare qualunque cosa a qualunque età, purché lo si sappia fare, ma è questione come diremmo oggi di ambiente di apprendimento.

Questa la vulgata cognitivista del contributo vygotskijano, importante, ma troppo poco. Perché non coglie quale materiale può offrire alla nostra riflessione leggere più in profondità gli spartiti di questo giovane Mozart della psicologia. Di questa “voce che emerge dal futuro”. Ora quel futuro siamo noi, e nostro è il compito di provare a interpretarla.

La Tragedia di Amleto

Vygotskij è il fondatore della scuola storico-culturale nell’ambito delle correnti psicologiche. Sostiene che la nostra psiche non è prodotto solo dell’evoluzione animale, ma è divenuta sempre più complessa sotto l’influenza dei fattori storici, sociali, culturali, e questo è un processo in continuo sviluppo.

La molla di questo sviluppo è il linguaggio. In particolare la “parola” che costituisce l’elemento mediatore tra il sé e il fuori di sé, tra il me e l’altro da me, proprio perché Mythos, vale a dire racconto, narrazione della storia e della cultura del nostro ambiente di vita che finisce per modellare la nostra mente.

È la parola l’attore principale delle relazioni interpsichiche, (madre-bambino, insegnante-alunno, ma non solo) che producono l’intrapsichico, fino alla formazione delle funzioni superiori della mente.

L’Amleto di Shakespear, può essere connotato come la tragedia della “parola”. La parola che segna l’essere, la parola che si fa dramma, cioè azione.

Vygotskij assorbe la passione per la letteratura e per il teatro dal cugino David, critico letterario e traduttore. Nel 1916, a neppure vent’anni, scrive il saggio “La tragedia di Amleto” e più tardi, nel 1925, presenterà come dissertazione di dottorato “Psicologia dell’arte”.

Forse non era nelle intenzioni di Vygotskij, ma è difficile per noi che siamo venuti dopo non cogliere un nesso con lo sviluppo che prenderanno le sue ricerche. Pensiero e linguaggio segnano il destino del principe di Danimarca.

Il destino che si impossessa della sua mente attraverso le parole del fantasma del padre. Quell’interpsichico tra figlio e genitore sui bastioni del castello di Elsinore che decide l’intrapsichico del personaggio, la sua mente, il suo modo di pensare.

“Ricordati? Sì, sventurata anima, finché la memoria durerà in questo abominevole mondo. Ricordati? Sì, dalle tavole del mio pensiero sbandirò tutte le frivole memorie dell’amore, tutti i precetti dei libri, tutti i vestigi, tutte le impressioni del passato, incise in esse dalla gioventù e dall’osservazione…” (W. Shakespeare, Amleto, Atto I, Scena V)

La parola per Vygotskij non è la parola profetica dell’incipit del Vangelo di Giovanni “All’inizio era il verbo”, ma la parola che si fa cultura, la parola che agisce su di noi, che entra dentro di noi e che agendo determina la coscienza e le funzioni superiori della mente.

La parola da cui prendo, apprendo, ritengo nella mente, che produce “le tavole del mio pensiero”. La cognizione che per Vygotskij è coscienza: ossia conoscenza che agisce e fa agire.

La parola che è azione, riprendendo dal Faust di Goethe: “All’inizio era azione”. La parola è, dunque, il nostro daimon, l’intermediario tra noi e la realtà, tra noi e la cultura.

“Le parole che ci salvano” per dirla con Eugenio Borgna, che ci consentono di rientrare in noi stessi.

La grandezza di Vygotskij sta qui, nell’aver ricondotto alla parola la costruzione del sé.

A conclusione di Pensiero e linguaggio Vygotskij annota che il rapporto tra il pensiero e le parole è un rapporto né originario né dato una volta per tutte, è legame che compare nel corso dello sviluppo e si sviluppa esso stesso.

Vygotskij ci pone di fronte al nesso tra cultura e mente, dove la parola è il mediatore simbolico tra il biologico e il sociale, è ciò che ci trasforma da biotipo a sociotipo.

“Ammetto che se lo studio delle lingue fosse solo lo studio delle parole, cioè delle figure o dei suoni che le esprimono, potrebbe essere adatto ai bambini. Ma le lingue, cambiando i segni, modificano anche le idee che i segni rappresentano. Le teste si formano col linguaggio, i pensieri prendono la tinta degli idiomi. Solo la ragione è comune, la mente ha in ogni lingua la sua forma particolare.” (J.J. Rousseau, Émile o Dell’Educazione)

Non è Vygotskij, ma Rousseau due secoli prima. Le parole sono la materia prima di cui sono fatti i nostri pensieri, la materia prima che combina la nostra mente.

La vita è parola, racconto e azione: Mythos e dramma.

Nel pensiero di Vygotskij c’è Spinoza. Lo cita in epigrafe a “Psicologia dell’arte”. Con il filosofo olandese si confronterà per tutta la sua breve vita. Pensiero e realtà coincidono essendo l’essenza dell’esistenza.

Montaigne annota: “La parola è metà di chi la dice, metà di chi l’ascolta”.

Per Ludwig Wittgenstein: “I confini del mio linguaggio determinano i confini del mio mondo. Il che significa che tanto più si arricchisce il mio linguaggio, tanto più aumenta la mia possibilità di fare esperienza del mondo.”

“Noi pensiamo per lo più in parole. Ma tutte le parole appartengono a lingue specifiche che sono i prodotti di culture specifiche”, scrive Isaiah Berlin nel suo “Il legno storto dell’umanità”.

Per Antonio Damasio, autore di “Lo strano ordine delle cose”, “La traccia verbale è una delle fonti della componente narrativa della mente umana, e nella maggior parte di noi potrebbe essere addirittura l’elemento base della sua organizzazione.”

Benjamin definì Vygotskij come uno studioso dell’origine del linguaggio, collocando il suo pensiero in una prospettiva assai diversa rispetto a molti degli stereotipi che poi gli furono attribuiti.

Il linguaggio è il più importante mediatore socio-culturale nella costruzione dell’identità. Vygotskij rivendica alla sua psicologia di essere la psicologia delle vette in contrasto con la freudiana psicologia del profondo.

La formazione della coscienza

Il punto di partenza della teoria di Vygotskij è il problema della coscienza, come fenomeno distintivo della vita psichica umana rispetto alle altre specie animali. Il saggio La conoscenza come problema della psicologia del comportamento, del 1925, è considerato il manifesto della teoria storico-culturale.

L’origine sociale della coscienza, attraverso la parola. La fonte del comportamento sociale e della coscienza sta nel linguaggio.

In questo consiste il “dramma vivente del pensiero” o il “dramma dello sviluppo” che raccoglie in unica sintesi le espressioni più diverse dell’attività mentale.

Vygotskij ritiene che la psicologia debba liberarsi da una sorta di “cattività biologica”, per scoprire il ruolo dell’adattamento all’ambiente, e, più in generale, dei processi educativi nell’ambito dello sviluppo.

Nel saggio citato Vygotskij distingue tre tipi di esperienza che sono propri della specie umana:

“L’esperienza storica”, costituisce il patrimonio di partenza, il contesto storico, sociale e culturale entro il quale matura lo sviluppo psichico del bambino, il futuro adulto (è una macrodimensione come l’essere nati nel Medioevo o nell’Ottocento).

“L’esperienza sociale”, riguarda il patrimonio di conoscenze che è posseduto dalle persone in un dato contesto ed è trasmesso ad altri, il bambino si appropria dell’esperienza sociale degli adulti, in particolare dei genitori e degli insegnanti.

“L’esperienza raddoppiata” è relativa al patrimonio di conoscenze individuali che la singola persona mette in atto nella sua vita quotidiana, trasferendole dal piano mentale a quello pratico. È il livello di attività mentale e comportamentale esemplificato dalla differenza tra il ragno e l’ape, da una parte, e l’architetto e il tessitore dall’altra, secondo l’esempio ripreso da Marx.

Il sociale irrompe nello psichico e lo psichico interagisce col corporeo. Maturazione del cervello, interazione con l’ambiente, evoluzione delle funzioni cerebrali e sviluppo delle funzioni psichiche sono strettamente connesse.

Diventiamo noi stessi attraverso gli altri. La cultura è il prodotto della vita sociale e dell’attività collettiva dell’uomo.

Vygotskij ne trova l’esemplificazione nel dipinto di Leonardo da Vinci Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino, espressione della sua teoria storico-culturale, della narrazione che trascorre da una generazione a un’altra e costruisce la nostra coscienza. Lo stesso che Freud nel 1910 analizza nel saggio Un ricordo di infanzia di Leonardo Da Vinci per spiegare le radici dell’omosessualità del suo autore.

“La funzione psicologica originaria della parola è una funzione sociale, e, se desideriamo indagare come funziona la parola nel comportamento della persona, dobbiamo studiare dapprima come essa ha operato nell’ambito del comportamento sociale degli uomini. […] Potremmo dire che diventiamo noi stessi attraverso gli altri, e che tale regola si riferisce non solo alla personalità nel suo complesso, ma anche alla storia di ogni singola funzione. In questo sta la sostanza del processo dello sviluppo culturale.” (Lev S. Vygotskij, Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori)

Qui sta il rifiuto di considerare i processi mentali superiori come l’esito di processi naturali, di innate proprietà del cervello, ognuno legato ad una singola zona della corteccia cerebrale.

È la “concezione storica” che Vygotskij contrappone alla psicologia accademica, clinica, da laboratorio.

L’origine dei processi mentali più elevati doveva essere cercata al di fuori dell’organismo umano, nella “storia sociale”, nello sviluppo e nell’uso degli strumenti, ma soprattutto nella formazione del linguaggio.

Vygotskij ci pone di fronte alle nostre responsabilità, di società, di cultura, di epoca additando il primato del sociale e del culturale sul biologico e sullo psicologico. Segnalando lo sviluppo culturale del comportamento.

“La cultura crea forme particolari di comportamenti; essa muta il tipo stesso dell’attività delle funzioni psichiche, innalza nuovi piani nel sistema in sviluppo del comportamento umano.”

Vygotskij pone al centro il problema fondamentale: quello della persona e del suo sviluppo, della sua biografia.

L’apprendimento

Per Vygotskij a scuola non si apprendono soltanto nuovi concetti e nozioni, ma si riorganizzano continuamente le proprie funzioni psichiche attraverso i due processi fondamentali della presa di coscienza e della padronanza.

In particolare, introduce il concetto di “germinazione”, la scuola come luogo di semine e di fioriture.

“Se il bambino nel processo di apprendimento forma una qualche struttura…gli abbiamo dato possibilità ancora più grandi nel campo di altre strutture […] Un solo passo nell’apprendimento può significare cento passi nello sviluppo.” (Vygotskij, Pensiero e linguaggio)

La scuola è il luogo dove attraverso il processo di insegnamento/apprendimento si sviluppano le funzioni psichiche superiori, perché ogni funzione psichica superiore prima si sviluppa nelle relazioni sociali e solo in seguito viene interiorizzata dall’individuo.

“La preoccupazione del pedagogo non deve consistere soltanto nel fatto che gli allievi riflettano e apprendano la geografia, ma anche che la “sentano”. Spesso però ciò non avviene e l’insegnamento con una sfumatura emotiva è raro […]. Si può imprimere solo quel sapere che è passato attraverso il sentimento dell’alunno. Tutto il resto è sapere morto.” (L. S. Vygotskij, Psicologia pedagogica, 1926)

“Il concetto di fondo è molto semplice: ai sentimenti non viene attribuita l’importanza che effettivamente hanno quali ispiratori, supervisori e mediatori dell’impresa culturale umana. […] In sostanza, la mia idea è che l’attività culturale abbia avuto inizio dal sentimento e che rimanga profondamente immersa in esso.” (Antonio Damasio, Lo strano ordine delle cose).

Ogni volta che un apprendimento specifico risulta significativo esso si riflette sullo sviluppo delle funzioni superiori della mente.

Per Vygotskij lo sviluppo è processo trasversale, non riferibile alle singole materie; egli infatti ci parla di “una rete interna sotterranea di processi” che risuonano a vicenda l’uno nell’altro. Ogni nuova forma appresa nel processo di conoscenza risuona nelle altre forme, modificandole, nelle funzioni mentali superiori. Non una interdisciplinarità tutta interna alle discipline, ma tale da produrre i processi relazionali e interattivi della mente.

«Ogni forma dell’esperienza culturale non è semplicemente esterna […] è possibile dimostrare che l’apprendimento delle quattro operazioni si verifica come «un processo di sviluppo», in quanto l’esperienza interagisce in continuazione con le «forme a priori» del soggetto e le modifica: si tratta, anche in questo caso, del «dramma dello sviluppo». (L.S. Vygotskij, op. cit.)

Qui, in particolare si afferma il «dramma vivente del pensiero», come normale funzione della vita quotidiana, intesa come sintesi dinamica di una stratificazione di codici.

Vygotskij intende il sociale e l’apprendimento come punto di partenza per mettere in atto la complessa dialettica della stratificazione della mente, ma il punto di arrivo di questo processo di formazione non sta completamente all’interno del gruppo, ma sta in quelle vie dell’uomo verso la libertà e l’individualità colte da Bruner.

Il problema consiste infatti nel formare dei «privati pensanti», che hanno ben attuato lo sviluppo delle funzioni psichiche, affettive e intellettuali, ma hanno anche maturato un laico distacco dal contesto culturale in cui peraltro vivono, condividendone i valori. Il «cammino verso l’alto», verso le vette comporta questa dimensione individuale, attiva e critica.

“È assai ingenuo dare al termine “sociale” il senso di “collettivo”, quello cioè della presenza di una moltitudine di persone. La socialità è anche là dove c’è un uomo solo, con le sue personali vicissitudini interiori. […] Le cose non vanno davvero secondo il modello immaginato dalla teoria del contagio, per cui il sentimento sorto in un individuo contagerebbe gli altri e diventerebbe sociale”. (L. S. Vygotskij, op. cit.)

Il processo di sviluppo individuale o ontogenetico è fondato sul processo di interiorizzazione di mezzi forniti dall’ambiente socio-culturale e quell’ambiente socio-culturale è la scuola. Per Vygotskij, dunque, l’educazione è l’ingresso della cultura nella mente. La cultura forma la mente.

Il rapporto tra pensiero e linguaggio, liberato dal determinismo filogenetico piagetiano, per riportarlo all’essenza, all’ontologia delle biografie personali e ai contesti culturali di crescita.

Compito della scuola non è educare. Vygotskij ha letto Ellen Key, scrittrice svedese, precorritrice della Montessori. Agli albori del secolo scorso, nel 1906 pubblica Il secolo del fanciullo, che ebbe enorme successo anche in Italia, in cui scriveva “Il vero segreto dell’educazione consiste nel non educare”.

“Abbiamo già rinunciato al pregiudizio per cui il maestro deve educare. Siamo lontani da questo punto di vista come da quello per cui l’uomo deve portare su di sé il suo fardello. In questo senso ha profondamente ragione Key, quando dice che il vero segreto dell’educazione sta nel non educare.” (L. S. Vygotskij, op. cit.)

Anzi la scuola deve essere il luogo in cui uscire dalle gabbie dell’educazione per “forzare le gabbie mentali” per dirla con Nietzsche.

La scuola deve tornare ad essere il luogo dei “temerari della ricerca” dove si compie il lungo cammino per diventare se stessi. Perché è questa l’essenza della cultura. Ognuno è “un unicum” irripetibile nella storia.

La responsabilità della scuola è formare le menti, di più delle teste ben fatte di Edgard Morin, con la responsabilità più alta e più complessa di fornire il materiale necessario allo sviluppo della psiche, alla strutturazione delle funzioni superiori della mente, il luogo dove biologico e sociale interagiscono, concretamente, dove pensiero, corpo ed emozioni si incontrano nell’esperienza della cultura e dei saperi, non per essere depositati nei magazzini della memoria ma per costituire l’impulso dinamico necessario alla costruzione delle strutture funzionali della mente, dell’intelligenza, del genio di ciascuno.

Il luogo dove, per dirla semplicemente, “cervello e corpo sono nella stessa barca e insieme rendono possibile la mente.” (Antonio Damasio, op. cit.)

Un quadro completamente ribaltato rispetto a quelli che sono ancora oggi gli orizzonti delle pratiche e dell’organizzazione del nostro sistema formativo.

Sono orizzonti che sempre più ci avvicinano ai territori che vanno esplorando le neuroscienze, in questo senso Vygotskij ancora oggi continua ad essere una voce che viene dal futuro.

*Conferenza tenuta il 31 gennaio 2019 alla Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.